DÉSIRER LE MONDE AVEC MYRIAM BAHAFFOU

Peut-on faire de l’érotisme une force politique écologique ? Censored Online vous propose de traverser le creux de l’été avec Myriam Bahaffou, chercheuse en philosophie et militante écoféministe décoloniale. Dans son nouvel essai Éropolitique - Écoféminismes, désirs et révolution (éd. Le Passager clandestin), elle ravive la place de l’érotisme et du plaisir dans les luttes, en les inscrivant dans une réflexion écologique, décoloniale et queer. Loin des injonctions à l’épanouissement individuel et des récits fantasmés de l’amour libre, elle propose une ouverture sensible et collective sur le monde. L’éropolitique nous rappelle alors que la puissance désirante est le moteur de toute action révolutionnaire. Avec Myriam Bahaffou, il ne s’agit pas de penser sur, mais depuis les affects, les chairs, les milieux, les zones troubles et fertiles où se croisent animalité, écologie et révolte. Dans cette perspective, elle rappelle que nous ne sommes pas séparé·es de la nature : nous en faisons partie, avec elle nous partageons une condition commune. Entretien.

Myriam Bahaffou par Solal Moisan

Au début de ton essai, tu expliques vouloir volontairement minimiser le vocabulaire sexuel et la libido freudienne, ayant largement contribué à paralyser la pensée éropolitique. Tu expliques que tout est assez systématiquement ramené au génital, ou l’objet de déformations (je pense ici aussi au passage sur la zoophilie, que tu redéfinis plus simplement comme “l’amour des animaux” sans connotation sexuelle). Pourrais-tu expliquer la différence entre désir-conquête et éropolitique ?

Premièrement, je ne voudrais pas rendre Freud responsable de toute la restriction de l’érotique au sexuel. Je dis simplement qu’aborder le désir semble aujourd’hui devoir se faire exclusivement par le truchement de la psychanalyse, qui est non pas un élargissement mais une réduction de ce que j’entends par désir, puisque je lui donne aussi un sens politique, c’est à dire “systémique”, et de fait, qui a tout à voir avec l’organisation sociale et matérielle de la race, du genre, du handicap, de la classe (d’où le terme éropolitique). Sans d’ailleurs parler des biais patriarcaux ou racistes de la psychanalyse - que des queerféministes et antiracistes commencent à mettre au jour depuis plusieurs années, certains avec beaucoup de justesse (je pense au travail de Thamy Ayouch par exemple). Bien évidemment, c’est la société patriarcale comme on la connaît qui a réduit de manière si drastique le champ de l’érotique à la sexualité génitale, qui plus est hétéro et privée. Tout ce qui était en dehors de ça s’est vu taxé dé déviance, et aujourd’hui plus que jamais. En même temps, le transgressif a progressivement été considéré comme particulièrement excitant dans la société bourgeoise, faite de civilités et de restrictions. C’est parce que la sexualité a tellement été construite sur ces (fausses) lignes (animalité, dé-civilisation, folie) que tout ce qui est dangereux, interdit, et violent est érotisé au plus haut point, et ça culmine dans la culture du viol et la prédation sexuelle envers les corps racisés. Et c’est précisément ça que j’appelle désir-conquête, et qui dépasse largement la sexualité : notre définition du désir repose sur ce triptyque manque/possession/accumulation. On le voit dans le capitalisme, le colonialisme, et l’hétéropatriarcat, où les corps (y compris le nôtre) sont des objets de conquête, de propriété, de contrôle. Vu que ta question aborde la zoophilie (et c’est probablement une des parties les plus polémiques de mon livre, donc je comprends l’intérêt), il me faut clarifier d’emblée que je défends le consentement animal (je me positionne ainsi contre celleux qui affirment que des animaux autres qu’humains sont par nature incapables de consentir), mais je refuse l’idée qu’un désir ou un amour des animaux (ce que zoo-philia signifie, littéralement) est nécessairement à ranger du côté de la sexualité déviante et/ou du viol. Je veux aussi attirer l’attention sur la façon dont la “zoophilie” (qu’il convient plutôt d’appeler zoosexualité ou bestialité, comme en anglais) a toujours historiquement été associée à d’autre pratiques qui concernaient des minorités déviantes, les homosexuel·les en particulier ainsi que les sorcières pendant leur féminicide de masse (aujourd’hui encore, la sodomie est souvent perçue comme un acte animal avant tout). La zoophilie comme je l’entends, c’est s’autoriser à éprouver du désir animal, c’est à dire qui n’a pas besoin du socle humaniste pour se rendre lisible, et qui donc ne s’exprime pas dans les limites du genre, de la race ou de l’espèce. Je m'appuie notamment sur la figure de la chienne développée par Itziar Ziga, une penseuse qui m’a énormément nourrie dans la construction de mon éropolitique ; à la différence que j’y ajoute une proposition écologique solide. Non seulement le désir et le plaisir n’ont pas à être confinés au sexe, mais surtout, aucune lutte ne se fait sans désirer le monde. Pas au sens métaphorique, mais concret et viscéral ; désirer les formes de vie autour de nous et chérir la biodiversité est un impératif moral qui ne s’enracine pas uniquement dans la logique mais bien aussi dans les affects. Je crois que c’est particulièrement parlant en ce moment, où le fascisme globalisé est en train d’éteindre un monde devant nos yeux, où le gouvernement d’Israël en complicité avec les nôtres anéantit un pays et essaie de faire taire une civilisation entière. L’éropolitique dans cette perspective n’est pas “juste” de la joie militante, c’est retrouver une puissance à l’idée de perpétuer la vie autour de nous, à lutter et à faire de l’écologie un enjeu principalement érotique, relationnel, pour maintenir et accroître la diversité des mondes dans le monde.

“Non seulement le désir et le plaisir n’ont pas à être confinés au sexe, mais surtout, aucune lutte ne se fait sans désirer le monde.”

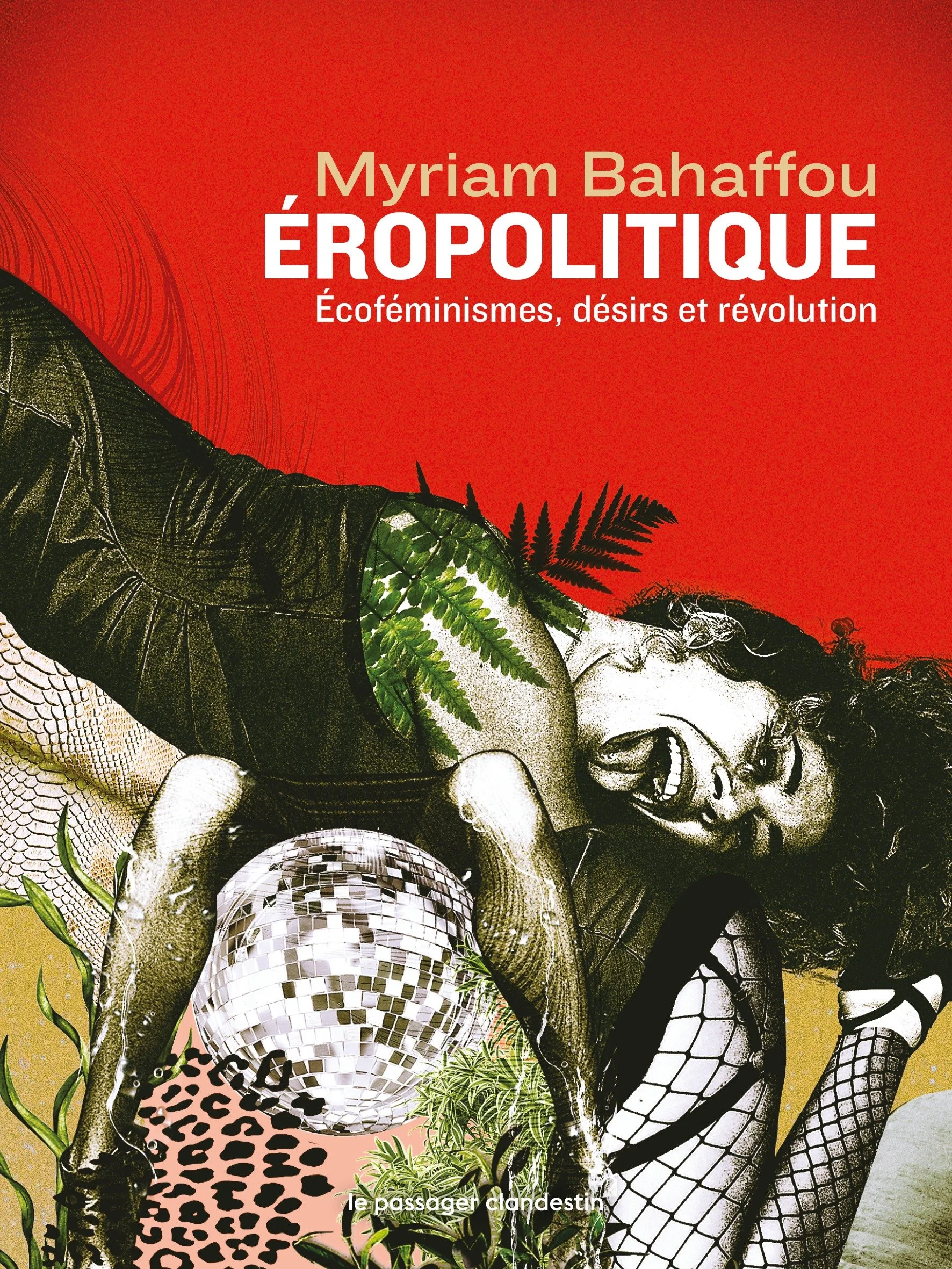

Éropolitique - Écoféminismes, désirs et révolution