CARNET DE RECHERCHE : INTRICATIONS DE JOSÈFA NTJAM

L’artiste Josèfa Ntjam présente l’envers du décor de son exposition INTRICATIONS à l’IAC de Villeurbanne.

Le format Carnet de recherche propose de revenir sur une œuvre ou un objet de recherche, en cours ou abouti, en explorant ses coulisses, avec la complicité de la personne qui l’a fait naître. Cette semaine, Censored a proposé à l’artiste Josèfa Njtam de dévoiler l’envers du décor de son exposition INTRICATIONS qui se tient jusqu’au 11 janvier 2026 à l’IAC de Villeurbanne.

Par Clémentine Labrosse

Photo : Josèfa Ntjam par Sarah Makharine

L’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne accueille jusqu’au 11 janvier 2026 la plus vaste exposition de Josèfa Ntjam à ce jour. Intitulée INTRICATIONS, elle réunit dans une dizaine d’espaces et 1200 mètres carrés un ensemble d’œuvres produites depuis 2020. Ce mot, appartenant au champ lexical de la physique quantique, énonce ceci : deux particules, même séparées par des années-lumière, peuvent continuer à vibrer ensemble. Cette image me semble plus que pertinente pour approcher une œuvre qui travaille les liaisons invisibles, les récits disloqués, les présences multiples. J’avais déjà eu la joie d’interviewer l’artiste pour un numéro papier de Censored intitulé Living in a Fantasy World?, qui invitait à réfléchir aux manières non hégémoniques d’habiter le monde. Depuis, j’ai suivi les évolutions de sa pratique, ses récurrences, ses forces. En 2021, elle disait :

« Les abysses, les grottes, les caves, les forêts, sont des endroits où la lutte prend place, peut se cacher et d’où elle peut surgir. »

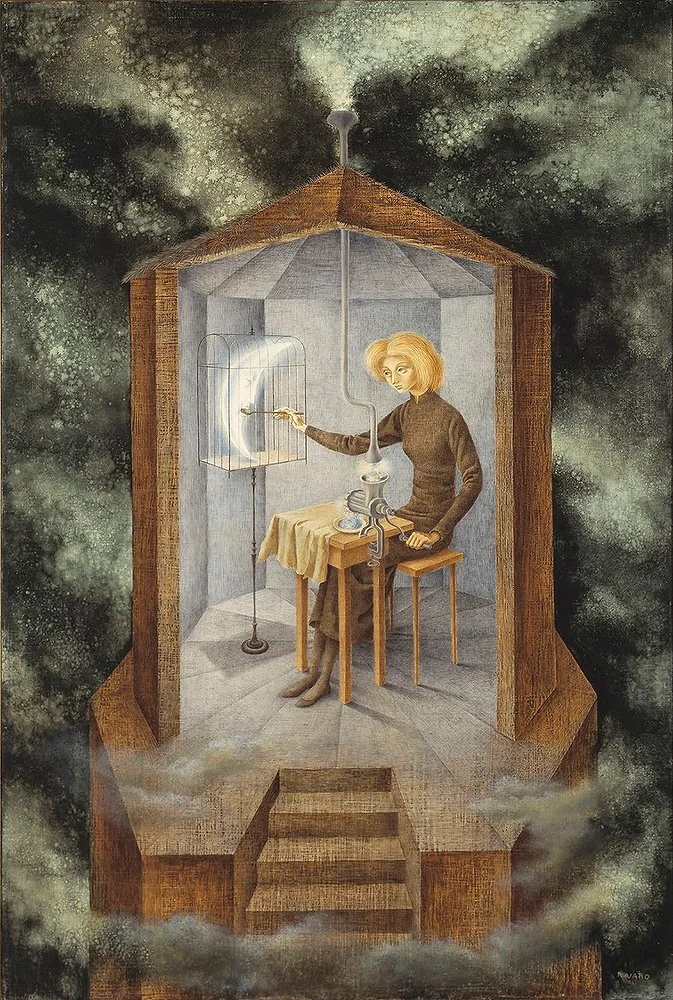

Ce qui m’a toujours frappée dans le travail de Josèfa Ntjam, c’est la manière dont elle construit un univers gouverné par la poïétique. Un espace où poésie et politique se confondent, où formes, matières et récits scientifiques deviennent des outils de réécritures. Son œuvre est autant traversée par les sciences, les récits militants, les traditions orales, les cosmologies. Mais ce qui me traverse le plus dans son travail est sans doute sa grande force narrative. Dans un monde où les récits dominants verrouillent nos lectures du réel, semer le trouble, c’est aussi s’armer d’autres histoires. Josèfa Njtam s’empare de fragments perdus, de voix empêchées par le colonialisme, d’archives confisquées, pour les recomposer, et faire naître des mondes où les limites se brouillent : humain et non-humain, histoire et mythologies. Elle ne documente pas mais fabrique, compose. Persona, avatar récurrent, ou Martha, inspirée de Marthe Ekemeyong Moumié, sont des figures mouvantes, fictionnalisées, mais jamais détachées du réel. Elles traversent le temps, les corps, les données. La fiction, chez l’artiste, n’est pas une échappée : elle est amplification. La commissaire de l’exposition, Sarah Caillet, le formule ainsi : « Marthe Ekemeyong Moumié, Elisabeth Djouka, Mafory Bangoura s’y tiennent en veille, gardiennes de récits qui vont nous être racontés. Dans leur sillage, Persona, Marthe et Saturna, avatars mouvants, incarnés sans être assignés, sont traversés de voix, de corps et de données. Elles ne parlent jamais depuis un “je” unique, mais depuis un réseau. Celui des mémoires noires, des lignées matriarcales, des identités queer et des histoires occultées. »

La matérialité des œuvres, composite et dense, participe de cette dérive spéculative : métal, résine, algues, données numériques, textures artificielles, IA, voix. On y croise des créatures amphibies, des systèmes hybrides, comme le plancton, ni tout à fait végétal, ni tout à fait animal, et des écosystèmes-frontières comme les mangroves. Il ne s’agit pas de juxtaposer des techniques ou des formes, mais de composer un monde poreux, en tension, où son imaginaire agit comme force de déplacement.

Sanctuaire des pluies anciennes, Josèfa Ntjam, 2025, vue d'expo INTRICATIONS, IAC Villeurbanne 2025. Photo : Ivan Erofeev

motion sickness, Josefa Ntjam, 2025, vue d'expo INTRICATIONS, IAC Villeurbanne 2025. Photo : Ivan Erofeev

Pour ce carnet de recherche, voici quelques inspirations, faits ou mythologies que j’ai pu découvrir. Les éléments que vous allez voir et lire ne sont pas toujours des œuvres elles-mêmes, parfois des fragments de recherche et d’observation, rassemblant notes, impressions et explications issues de la documentation de INTRICATIONS.

Elisabeth Djouka

Parmi les figures historiques qui traversent INTRICATIONS, il y a Elisabeth Djouka. Militante camerounaise, engagée dans les réseaux maquisards de l’UPC, elle joua un rôle clé dans la logistique de la lutte anticoloniale : hébergement, transmission de messages, circulation de matériel. Arrêtée, emprisonnée, oubliée, elle incarne ces femmes qui ont tenu la révolution depuis l’invisible. Dans l’installation immersive Sanctuaire des pluies anciennes (2025), son visage et son nom réapparaissent : une forêt sculpturale où des figures de résistance côtoient des créatures mythologiques issues des cosmogonies d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest. Pour la première fois, Ntjam déploie ses œuvres numériques à l’échelle du corps humain. Les avatars, les textures, les voix forment une topographie de la mémoire.

Josèfa Ntjam, matter gone wild, 19 min, Video HD. Written and directed by Josèfa Ntjam, in collaboration with Sean Hart and Nicolas Pirus. Co-produced by Aquatic Invasion Production, Fonds [SCAN], Fondation Pernod - Ricard. © ADAGP, Paris, 2023 Courtesy de l'artiste

Matière noire

« J’ai ingurgité la matière noire. (…) Je suis une multitude de nuances de noir. J’adorerais ne pas avoir besoin de la lumière pour prouver mon existence. » Extrait de la vidéo matter gone wild (2023), ce passage illustre l’usage central de la métaphore chez Josèfa Ntjam. Elle y imagine le personnage de Saturna, jumelle de Persona, faite d’antimatière et animée par une rage noire. Josèfa Njtam utilise l’image de la matière noire, à la fois comme donnée scientifique et image poétique : invisible, indétectable, elle compose pourtant 85 % de la masse de l’univers et ne se révèle qu’à travers ses effets sur la matière visible. Elle devient langage : ce qui échappe mais structure, une image de la blackness, ce pouvoir invisible, ou plutôt invisibilisé, qui agit de manière déterminante sur le monde.

Incubateur de révolte, Josefa Ntjam, 2025, vue d'expo INTRICATIONS, IAC Villeurbanne 2025. Photo : Ivan Erofeev

Incubateurs de révolte

Comme tout droit sortis d’un film de science-fiction, les Incubateurs de révolte se présentent comme des cellules d’entraînement au soulèvement, équipées d’un tapis roulant. À l’intérieur, des vidéos, proches de tutoriels, livrent outils et conseils pour mener à bien l’insurrection. Josèfa Ntjam explique : « La révolte ne peut pas être faite en étant statique. Naviguant continuellement dans l’inconfort en tant que personnes racisées, on ne peut pas appuyer sur pause. » Le dispositif traduit cette idée : la révolte est un entraînement permanent, un mouvement continu qui nécessite engagement, vigilance et action collective. Les incubateurs deviennent un espace d’expérimentation où fiction et pratique politique se croisent.

Représentation d’une naine blanche

La découverte d’une planète riche en calcaire

En 2023, une équipe d’astronomes de l’Université de Warwick (Royaume-Uni) a détecté des traces de calcaire, ou carbonate de calcium, dans les débris d’une planète en orbite autour d’une naine blanche, c’est-à-dire une étoile arrivée en fin de vie. C’est la première fois qu’un tel matériau, généralement formé sur Terre par la sédimentation des organismes marins, est identifié au-delà du système solaire. Cette découverte suggère que cette ancienne planète a pu abriter de l’eau, voire des conditions favorables à la vie. Dans swell of spaec(i)es, Josèfa Ntjam s’empare de ce fait scientifique pour imaginer une « planète coquillage » : un monde organique et lumineux, où le plancton, source du calcaire, aurait été transporté à travers l’espace par le serpent céleste, envoyé par Amma, dieu créateur dans la cosmogonie dogon. En reliant observation astronomique et récit mythologique, l’artiste rappelle que, dans l’infini de l’univers, tout est intriqué : matière, mythe et mémoire.

Représentation supposée de Yauske (à gauche) au XVIIè siècle / The Picture Art Collection

Yasuke

Yasuke, souvent décrit comme le premier samouraï noir, a vécu au Japon au XVIᵉ siècle. Esclave affranchi devenu guerrier au service du seigneur Oda Nobunaga, il incarne une figure d’émancipation qui a nourri de nombreux imaginaires afrofuturistes. Dans son photomontage Underground Resistance – Living Memories #3, Josèfa Ntjam convoque sa présence parmi d’autres figures de résistance : Nsaku Nevunda, les Black Panthers, ou encore les révoltes des banlieues françaises après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré. Le photomontage, pratique centrale chez Josèfa Ntjam, est une forme de peinture digitale composée d’images superposées, parfois par centaine, jusqu’à créer des micro-organisations visuelles. Sous le microscope, ces assemblages révèlent de nouveaux écosystèmes, où mémoire et biologie se confondent. Comme un réseau vivant, ces images questionnent la manière dont les luttes et les histoires s’infiltrent dans nos sociétés.

INTRICATIONS est à découvrir à l’IAC de Villeurbanne jusqu’au 11 janvier. Infos ici. Suivez le travail de Josèfa Ntjam sur son site internet ou ses réseaux sociaux.

Josefa Ntjam, 2025, vue d'expo INTRICATIONS, IAC Villeurbanne 2025. Photo : Ivan Erofeev

Retrouvez ici le site internet de Delphine Dénéréaz et suivez-la sur les réseaux sociaux.

POUR ALLER PLUS LOIN

Voici une courte sélection (non-exhaustive) de livres en lien avec l’univers de l’artiste Josèfa Njtam

Le Mont Analogue, roman d’aventure inachevé de René Daumal écrit entre 1939 et 1944, évoque un mont sacré reliant la terre à l’au-delà. Par le récit d’une expédition imaginaire vers ce centre originel du monde, Daumal propose une quête à la fois spirituelle et poétique. Cette référence nourrit le travail artistique de Josèfa Njtam.

Les sous-communs. Planification fugitive et étude noire (éd. Brook), cité par Josèfa Njtam dans la présentation de l’exposition, est un ouvrage de Stefano Harney et Fred Moten publié en 2013. Il propose une critique radicale du capitalisme racial et imagine des formes d’expérimentation sociale collective entre résistance, étude et création partagée.

Non-noyées. Leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs est un livre de méditation et de résistance, inspiré par les enseignements des mammifères marins. À la croisée de la poésie et de la science, l’autrice propose une réflexion sur la survie, la justice sociale et les solidarités interespèces.

REDÉFINIR LA NATURE AVEC EMMA BIGÉ ET CLOVIS MAILLET

Quand histoire médiévale et philosophie contemporaine se croisent pour penser les écotransféminismes.

Dans un contexte où les néofascismes instrumentalisent peurs climatiques, paniques trans et rejets migratoires, Emma Bigé et Clovis Maillet proposent une réponse écotransféministe. Leur livre du même nom, Écotransféminismes (éd. Les Liens qui Libèrent), explore des pratiques et des imaginaires qui vont de l’apprentissage à vivre dans des mondes toxiques au deuil, du sexe aux transparentalités, pour montrer que les luttes écologiques, féministes et trans ne sont pas séparées, mais s’entrelacent et s’amplifient mutuellement. En mêlant savoirs anciens de l’histoire médiévale, philosophie contemporaine et expériences du corps, iels recherchent une manière de s’ancrer dans des luttes concrètes, humain·es et non-humain·es, pour construire des mondes communs. Contre les logiques de pureté écologique et d’éradication, iels ouvrent des voies où la puissance des vies trans devient ressource pour résister collectivement aux destructions en cours, semant des alliances fécondes vers des contre-mondes émancipateurs.

Par Clémentine Labrosse

Emma Bigé et Clovis Maillet, Lecture-performance lors de La nuit des cabanes, Villa Médicis, Rome, juillet 2025. © Photo : Daniele Molajoli - Claudia Gori - Emilia De Leonardis.

« Aux confins de la biologie, nous avons découvert que l’accusation d’appartenir à la contre-nature s’effondrait devant le constat que nous sommes la nature, celle qui se défend, qui refait les sexes et qui vit. »

Vous publiez un livre à deux voix. Au-delà de votre rencontre, qu’est-ce qui vous a intéressé·es l’un·e chez l’autre ?

Clovis Maillet : Emma et moi nous sommes rencontré·es lors d’un atelier autour de l’œuvre de Donna Haraway, où nous avons tout de suite vu des convergences dans nos analyses. Quelques semaines plus tard, Emma écrivait un article en réaction au débat sur les parentalités trans au Sénat (qui a notamment décidé d'interdire aux hommes trans de bénéficier de l'aide à la procréation) et m’a sollicité pour apporter une profondeur historique sur les parentés trans au moyen âge. Mes commentaires ont abouti à un article commun, notre première expérience de co-écriture. Quand Emma m’a ensuite sollicité pour rejoindre son travail sur les écologies trans, j’ai accepté car je réfléchissais déjà aux rapports entre personnes trans et environnement dans le passé. Notre échange a duré presque deux ans. Le livre s’est beaucoup construit aussi dans le cadre d’un programme pédagogique en Suisse, auquel j’avais invité Emma, et où nous avons partagé des propositions théoriques et des lectures avec un groupe étudiant.

Emma Bigé : Nos ancrages disciplinaires sont très différents : Clovis est historien, spécialiste du Moyen Âge et de la parenté chez les saint*es ; moi, je suis philosophe, plutôt tournée vers les études queer et trans contemporaines. Cette profondeur historique qu’amène Clovis se marie bien avec les questions qui se posent dans les écologies queer et trans, notamment parce que l’une des accusations qui est souvent portée à l’encontre des personnes trans, c’est notre prétendue nouveauté, comme si les existences trans n'étaient possibles qu'avec l'essor du technocapitalisme. Une des choses que donne Clovis à ces débats, c’est un souffle différent, la sensation d’une ancestralité longue dans laquelle on peut s’inscrire, ce qui évite de rester enfermé·e dans un temps ultra-présent. Nous avons aussi en commun, au-delà des sciences humaines, des pratiques artistiques, puisque nous sommes performeur·euses et pédagogues en écoles d'art. C’est quelque chose qui compte, en un sens, car il s’agit à la fois de transformer les savoirs académiques pour qu’ils circulent ailleurs et de veiller à la manière dont le style ou la présentation des idées affecte leur circulation. C’était l’un de nos enjeux : écrire autrement les vies trans, sans les figer comme le font souvent les textes universitaires, comme des objets distants.

Écotransféminismes est un néologisme que vous qualifiez aussi d’agglutination entre “écologie”, “trans*” et “féminisme”. II m’a fait penser au terme écoféminisme, et au fait que dans l’histoire l’écoféminisme a pu traîner un bagage essentialiste et être un terrain glissant. Qu’est-ce qu’il déplace, selon vous, par rapport aux imaginaires attachés à ces termes isolés, et qu’apporte-t-il de nouveau ?

Emma Bigé : Donna Haraway a une phrase qui résonne comme un slogan pour nous : “fonctionner par addition plutôt que par soustraction”. Dans l’histoire des écologies et des féminismes, beaucoup de moments ont des angles morts, c'est vrai. Plutôt que de les rejeter, nous choisissons de nous y additionner : par exemple, plutôt que de rejeter la première vague du féminisme qui s'est dédiée aux droits politiques des femmes bourgeoises blanches comme une lutte dépassée, il s'agit de s'y ajouter, de s’inscrire dans son héritage et de le multiplier en poursuivant la poussée. Rappelons aussi que c'est au cours de cette première vague que le mot “féminisme” est inventé, et qu'il est d’abord une insulte qui désignait des hommes favorables aux droits des femmes, vus comme “atteints de féminisme”, c’est-à-dire perdant leur caractère masculin. Nous sommes parti·es de cela : le féminisme est, depuis ses débuts, y compris dans le féminisme bourgeois, une maladie transgenre !

L’écoféminisme, c’est encore une autre histoire, qu'on aborde finalement assez peu dans le livre. Émilie Hache, à qui l'on doit la très importante anthologie Reclaim! Recueils de textes écoféministes, nous a récemment interrogé·es là-dessus. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a, dans les écotransféminismes, un héritage important dans ce que l’écoféminisme a désigné comme la double violence faite aux corps “féminisés” (ceux des femmese en particulier, mais aussi ceux des homosexuels, par exemple) et aux corps jugés naturels. Face à ce double extractivisme des corps féminisés et des corps naturalisés, l’écoféminisme a souvent fait le choix de l’essentialisme stratégique, qui consiste à dire "des savoirs ont été brisés au cours de l’histoire du capitalisme patriarcal ; on les a brisés en les appelant “savoirs de femmes” ; et nous avons besoin de nous en revendiquer". Or, il y a un risque dans cette stratégie : celui d’assigner aux femmes le travail du soin, d’être avec les mort·es, le travail de s’occuper des générations. Glisser “trans” entre “éco” et “féminisme” a pour effet de compliquer les choses : cela permet de rappeler qu’il est possible de naviguer entre ces rôles “masculins” ou “féminins”, voire de se tenir au milieu ou en dehors de la binarité. Au lieu d’essayer de dégommer les essences, il s’agit donc plutôt de les compliquer, de ménager des possibilités de passages ou d’existences intermédiaires.

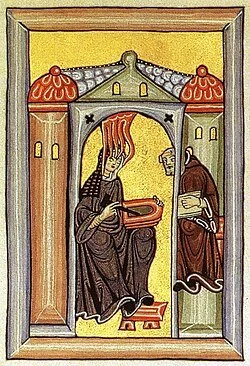

César et Merlin métamorphosé en cerf (France, Tours. Bibliothèque municipale, Ms. 951 f. 321)

Question à Clovis Maillet

De quelle manière ton travail d’historien médiéviste et la philosophie éclairent-ils les écotransféminismes ?

Il existe des éclairages que l’on peut tirer des sources médiévales (et notamment de la littérature de cette période). Il est rare, à cette période, qu’une transition de genre ne concerne que le genre. Il est beaucoup plus fréquent qu’une transition de genre s’articule avec une transition d’espèce. Je donne l’exemple de l’une des continuations du roman de Merlin. Merlin est un être trans-spécifique : fils d’une pucelle et d’un démon - ce qui est déjà une alliance entre des contraires - capable de se transformer en cerf, alternant entre apparence humaine et apparence animale. Même sous sa forme humaine, il garde parfois des traits de son être sauvage. Pour le piéger, il est attiré par un banquet de civé au miel, auquel, soi-disant, les animaux ne peuvent résister. Capturé, Merlin se venge en “outant” devant tout le monde les douze suivantes de l’impératrice – qui sont des femmes trans et aussi ses amantes – à la cour de l’empereur Jules César, et en déclarant que le meilleur chevalier au service de l’empereur est trans. Ce texte montre l’articulation entre un personnage vivant à moitié dans la forêt, proche des autres espèces, et sa capacité à créer du lien, y compris pour “embêter”, avec les personnes transgenres qui vivent à la cour. Le roman détaille même une “recette” pour aider les suivantes de l’impératrice à limiter la croissance de la pilosité faciale à l’aide de ressources botaniques. C’est un exemple parmi d’autres qui montre que les alliances trans-spécifiques et les questions trans existaient dans la littérature médiévale, de manière un peu plus complexe et imagée, et peut-être un peu plus émancipatrice aussi. Penser cette alliance sur la longue durée n’a pas pour but de revenir au Moyen Âge, mais d’offrir des outils pour imaginer aujourd’hui des luttes pour notre survie collective, afin que les différentes espèces et les différents genres puissent travailler ensemble.

Question à Emma Bigé

De quelle manière ton travail de philosophe ou encore de danseuse nourrit les écotransféminismes ?

L’angle que nous avons favorisé dans ce livre est celui de ce qu’on pourrait appeler des pratiques trans. Quelles pratiques collectives le fait de vivre dans un monde qui rend nos vies impossibles et particulièrement tuables, nous obligent à inventer ? Voilà un peu la question du livre, et qui était déjà, en un sens, mon angle de travail à travers la danse : je suis fascinée par ce que les personnes font pour désapprendre les chorégraphies qui leur sont imposées. C’est ce que font les danseureuses, et ce que font aussi, de manière très différente, les communautés trans quand elles essayent d’inventer des modes d’existence et de relation alternatifs.

De ce point de vue-là, le chapitre consacré au deuil, “Deuiller les extinctions” est peut-être le plus frappant. Il mobilise ce verbe proposé par la poétesse et danseuse Léa Rivière, deuiller, pour s’efforcer de nommer quelque chose qui relève d’un faire : l’idée, c’est que le deuil n’est pas seulement quelque chose qui te tombe dessus lorsque tu perds quelqu’un·e ; c’est aussi quelque chose tu peux t’entraîner à faire. Dans ce chapitre, nous montrons que les communautés trans, depuis plus de vingt ans, pratiquent ce deuil collectivement et dans l’espace public, par exemple lors des TDoR (Transgender Day of Remembrance), où chaque 20 novembre on nomme les mort·es de l’année. Se réunir, avoir le désir de pratiquer ensemble les pleurs, c’est aussi une technique pour vivre au milieu des extinctions et affronter la mort dans un monde extractif. C’est pour moi l’endroit où se rejoignent philosophies de la danse et philosophies trans, se dire : et si on envisageait les transitions, les pratiques et les vies trans, comme des manières de faire exister d’autres mondes ?

Comment, à partir de l’étymologie de nature – ce qui vient de naître, celleux qui restent à naître – et de la puissance du devenir, peut-on comprendre et revendiquer un sens de la nature moins figé face à sa prédation conservatrice ?

Clovis Maillet : Nous avons voulu partir d’un sens plus ancien du mot nature, en sachant que dans les études environnementales, ce mot semble brûlant parce qu’on a eu tendance à le figer. Nous prenons donc natura au sens du participe futur, ce qui signifie “en devenir” et même peut-être un peu au sens médiéval natura naturans, la puissance créatrice du vivant - quelque chose qui est en perpétuel devenir. Au Moyen Âge, on disait aussi Natura, id est est Deus, la nature c’est Dieu, Dieu comme puissance créatrice. Cela veut dire aussi qu’il y a eu une longue histoire de discriminations liée à cet usage de la nature. La contradiction que nous essayons de résoudre est celle-ci : si la nature est une puissance créatrice et du devenir, et qui est donc par définition trans, pourquoi dans notre société, nous, en tant que minorités de genre, serions en-dehors de la nature, “contre-nature” ? Pour cela, il faut comprendre ce que signifiait “contre-nature” au départ, et c’est aussi un problème de théologie médiévale. Entre le XIᵉ et le XIIᵉ siècle, lorsqu’est instauré le sacrement du mariage et que la sexualité légitime est définie, un grand nombre de sexualités est écarté. L’idéal de l’Église n’est pas de sexualité du tout ; seule une petite concession est faite à la sexualité reproductive dans le cadre du mariage. Toute sexualité qui n’a pour seul but que le plaisir est alors considérée comme contre-nature. Pierre Damien en définit quatre types : l’auto-sexualité, la masturbation non reproductive, les relations sexuelles anales entre hommes, et les relations sexuelles non consenties entre humains et animaux. À partir de cette idée, la sexualité entre hommes devient le socle de la sexualité contre-nature, parce qu’elle est la plus facilement observable et dénonçable, et qu’elle sera désignée successivement comme le vice contre-nature, le péché contre-nature, puis la sodomie.

Cela fait donc très longtemps que les minorités sexuelles, puis de genre, ont été exclues de la nature, alors même qu’elles existaient aux yeux de tous. C’est donc plutôt une construction rhétorique que nous essayons de défaire et de reprendre à notre compte, pour nous dire que peut-être nous pouvons nous réapproprier ce terme de “nature”, en pensant bien aux raisons pour lesquelles on nous a fait passer dans ce “contre”. Pour reprendre Isabelle Frémeaux et Jay Jordan, qui s’inscrivent dans les mouvements de lutte contre le capitalisme et dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : nous sommes la nature qui se défend. Cela signifie que nous ne défendons pas la nature, mais que nous en sommes collectivement parties prenantes.

Emma Bigé : Une des voies du livre est de cheminer avec d’autres vivant·es que des humain·es, chez qui des transitions de genre apparaissent, non pas pour dire “vous voyez, si les poissons-clown le font, nous pouvons aussi”, mais pour observer comment ces vies non humaines trans sont décrites, souvent avec des biais transphobes ou patriarcaux. On le voit notamment avec les créatures dont les transitions sont liées à la pollution : les perturbateurs endocriniens, en particulier, sont souvent l’occasion de reportages “piège-à-clic” qui n’hésitent pas à mobiliser des rhétoriques anti-trans – du genre “la pollution fait transitionner les poissons, il faut l’arrêter.” C’est un raisonnement dysfonctionnel : bien sûr, il faut lutter contre les grandes entreprises pollueuses ; mais pas parce qu’il y a plus de poissons trans. M. Murphy, unx écologue autochtone spécialiste de la pollution, a très bien nommé ce problème en enquêtant sur les gobies à taches noires, une espèce qui prolifère notamment dans les détritus au fond des lacs. Ces poissons, qu’on désigne comme “invasifs”, non seulement se sentent particulièrement à la maison dans les ordures, mais ont tendance à y exhiber une grande variété de comportements de genre, d’une manière qui ne leur arrive pas ailleurs. Une réaction classique serait : pollution du lac = poissons contre-nature, -> il faut tout éradiquer (poissons trans + pollution). Une autre approche, du point de vue des écotransféminismes, serait de dire que cette diversité de genre chez les gobies est un fait souhaitable, et qu’on peut célébrer cette diversité sans approuver la pollution. C’est une ligne de crête difficile sur laquelle cheminer, mais il nous paraît important de maintenir cette logique, car les écologies de la pureté qui veulent non seulement éliminer la pollution mais aussi les créatures issues des environnements pollués relèvent d’une logique de l’éradication qui pourrait bien coûter la vie à un nombre croissant de personnes. Cette logique a déjà mené à l’élimination de personnes dissidentes de genre, des personnes handies, et des personnes autochtones, toujours dans le fantasme d’accéder à un environnement enfin “pur” depuis lequel on pourrait “recommencer”.

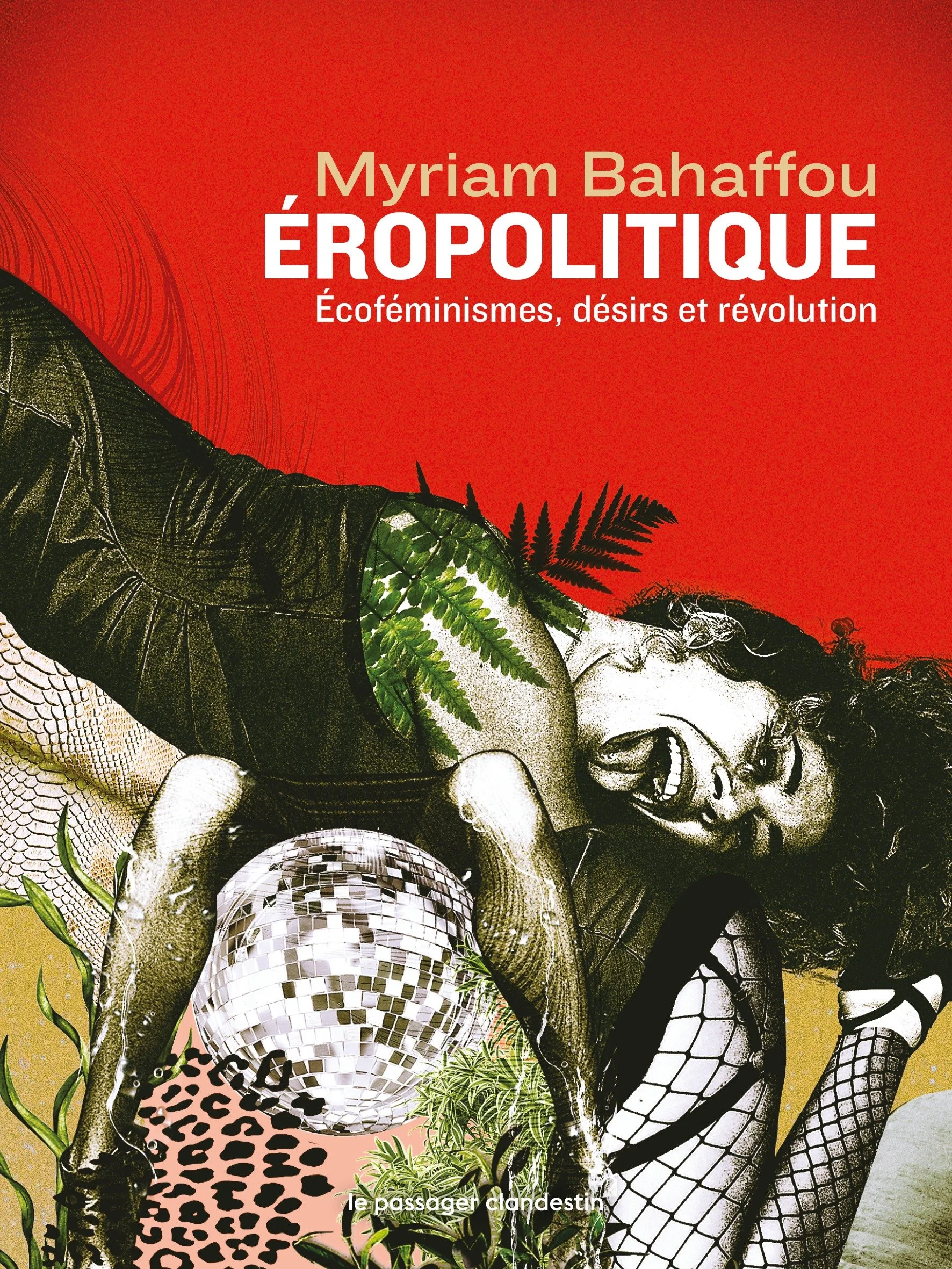

Tout votre texte est traversé par des exemples d’humain·es et d’animaux. Je retrouve un écho avec le propos de Myriam Bahaffou dans Éropolitique, qui dit : « Humaniser autrui, voilà une aspiration politique obsolète et anti-écologique, dont l’échec est accablant sous le capitalisme patriarcal et colonial. » Comment ce point de vue éclaire-t-il votre lecture des luttes animales et de l’Anthropocène ?

Clovis Maillet : Dans les combats que nous partageons avec Myriam Bahaffou, il y a l’idée de remettre l’antispécisme au cœur des théories écologiques, en partant du principe que l’être humain n’est pas la mesure de toute chose, mais qu’il faut au contraire se décentrer pour envisager un avenir commun avec des espèces humaines et non humaines, compte tenu de notre place sur le globe. Myriam Bahaffou souligne aussi que cela ne sera possible collectivement qu’en le montrant désirable. Il est plus désirable d’imaginer vivre avec des égaux au-delà des barrières d’espèces que de prolonger la domination dans la nécropolitique capitaliste. C’est une ligne délicate : ne pas minimiser la catastrophe et le deuil collectif du monde qui a existé, tout en proposant des narrations et en multipliant les sources qui ouvrent des portes de sortie et des voies révolutionnaires auxquelles nous aspirons collectivement.

Emma Bigé : À un moment dans le livre, on parle des chapons et des poulardes, c’est-à-dire des coqs et des poules qui sont élevées pour la consommation de leur chair et auxquelles on retire les organes génitaux (une chirurgie génitale non-consentie si vous voulez). Une fois de plus, on a affaire à des animaux qui sont, comme de nombreux animaux domestiques, des animaux trans. On retrouve là un parallèle avec ce qu’étudie Myriam Bahaffou, qui pense depuis un féminisme décolonial vegan et qui, comme beaucoup d’antispécistes, réfléchit à la relation entre régimes carnivores et capitalisme extractiviste contemporain : comme elle, nous pensons que les pratiques de destruction de l’environnement sont liées à la pratique de consommation massive de la chair des animaux A cette idée très forte de l’antispécisme, on propose d’ajouter l’idée que le régime capitaliste n’est pas seulement un régime carnivore, mais un régime transvore : un régime qui mange et tue des (animaux) trans. Nous pourrions trouver là un noyau non-humain de la transphobie : avant de tuer des personnes trans, on tue des animaux trans. Voilà un bon exemple de coalition écotransféministe, ou comment étudier les vies trans, c’est étudier la déshumanisation de certaines créatures, humaines et non-humaines, expulsées hors de l’anthropos, cette formation sociale, ethnoclasse bourgeoise, blanche et masculine que l’on a appelée l’Homme. Cela représente beaucoup de monde, voire la majorité des créatures terrestres. Un des slogans du livre, on le doit à Fred Moten, théoricien des études noires, qui écrit : “Je n’ai pas besoin de ton aide, j’ai juste besoin que tu comprennes que cette merde te tue toi aussi, même si elle le fait plus lentement.” Cette phrase me semble très opératoire au regard de ce que nous essayons de faire, à savoir dire que nous ne sommes pas à la recherche de compassion des personnes cis qui viendraient aider les personnes trans. Nous avons besoin qu’on comprenne que la déshumanisation des vies trans est en fait une déshumanisation qui touche tout le monde, qui vient contrôler et empêcher tout le monde sous la forme du flicage de avec qui on est capables de s’allier ou pas.

Tout votre travail sème un trouble disciplinaire en mêlant de nombreuses sources de savoirs, oraux, populaires, artistiques, magiques, scientifiques. Le champ historique, les luttes et les sortilèges, autant que la vie des escargots ou des poissons, et l’industrie pharmaceutique. De quelle manière pensez-vous ce décloisonnement ?

Emma Bigé : La bibliographie du livre mélange volontairement théorie et fiction. Nous l’avons fait parce que des constructions de savoirs alternatifs passent souvent par la science-fiction ou la littérature, des textes dont nous avons urgemment besoin, y compris en sciences humaines, surtout lorsqu’il s’agit de vies marginalisées. La fiction permet d’imaginer des mondes où nos vies sont possibles, où la transphobie extractiviste n’est plus dominante. Cela crée du souffle, une direction, et nous rappelle que nous vivons déjà dans ces contre-mondes. Ils sont dans des espaces associatifs, de solidarité, de plaisir ou de fête, et les objets littéraires, pratiques magiques ou artistiques s’en inspirent.

Clovis Maillet : Cela dit, nous sommes aussi conscient·es que les récits trans-écologiques séduisent l’imaginaire, à condition que cela reste justement cantonné au monde de l’imaginaire, de la littérature et de la fiction C’est d’ailleurs pourquoi on en trouve autant. Mais c’est aussi un piège : les questions queer et trans sont souvent tokénisées, visibles à condition qu’elles ne revendiquent pas de droits concrets. Notre choix est de montrer cette inventivité conceptuelle tout en agissant dans la lutte politique, en prenant au sérieux cet espoir.

Emma Bigé : De ce point de vue, c’est l’entre-tissage entre les voix de la fiction et celles des sciences de l’environnement qui prend tout son sens. Allier le plan de la fiction à celui des sciences de l’environnement, humaines et historiques, permet justement d’éviter que les voix trans soient cantonnées à un futur qui ne serait pas en prise avec les luttes écologiques concrètes.

Clovis Maillet : Il y a aussi quelque chose de spécifique dans la théorie trans, c’est qu’elle est souvent née des pratiques artistiques. On peut penser à Mon discours à Victor Frankenstein sur les hauteurs du village de Chamonix. Performer la rage transgenre, un essai fondateur des études trans par Susan Stryker, qui est aussi une performance. The empire Strykes backs, A post transexual Manifesto de Sandy Stone est aussi lié à sa pratique de performeuse. Ou plus récemment à des œuvres technocritiques comme celles Juliana Huxtable, qui proposent des pratiques trans d’alliance avec le plus-qu’humain (du monstre de Frankenstein aux hormones de synthèse et aux vaches exploitées dans les abattoirs). C’est vraiment cet aller-retour entre le monde de l’imaginaire et de la science sociale avec lequel on essaie de travailler.

Bigé, Emma & Maillet, Clovis. Écotransféminismes. Les Liens qui Libèrent, 2025, 272 pages. Infos ici.

ÉCRIRE À CONTRE-POUVOIR

Cet article inaugure une série sur l’édition indépendante féministe, queer, antiraciste et anti-impérialiste, en interrogeant la place des auteur·ices, souvent précaires, dans un système éditorial hiérarchisé. Il explore comment le boycott face à la concentration capitaliste et la reconnaissance des travailleur·ses du texte peuvent ouvrir des voies d’émancipation depuis les marges.

Cet article inaugure une série consacrée aux enjeux de l’édition féministe, queer, antiraciste et anti-impérialiste indépendante. Il s’intéresse plus particulièrement à la place des auteur·ices, maillon central mais fragile de la chaîne du livre, dont la marge de manœuvre éditoriale est étroite, contrainte par la précarité du métier et des rapports de force inégaux : contrats verrouillés, absence de sécurité de revenus, droits d’auteur faibles. Écrit depuis mon regard de personne qui écrit, édite et traduit, il invite à repenser ce qu’est un·e auteur·ice, à sortir d’une vision hiérarchisée pour envisager tout le spectre des travailleur·ses du texte : auteur·ices, éditeur·ices, correcteur·ices, traducteur·ices, graphistes, et à reconnaître la valeur de ce travail collectif, souvent invisible, qui fait exister un livre. Le texte s’appuie sur les enjeux du boycott face à la concentration éditoriale capitaliste, la fragilité des auteur·ices et tentatives de résistance collective pour réfléchir à la manière dont l’émancipation éditoriale peut naître depuis les marges.

Leslie Feinberg / Beacon Press

En 2012, à contre-courant de la littérature soumise aux logiques marchandes, Leslie Feinberg fait un choix politique radical : rendre son best-seller Stone Butch Blues, un classique de la littérature queer et trans initialement publié en 1993, disponible gratuitement en ligne et interdire toute exploitation commerciale après une longue bataille pour récupérer ses droits. Sa décision s’inscrit dans une démarche de libération des idées : « give [Stone Butch Blues] back to the workers and oppressed of the world », écrira iel, affirmant son refus de voir la lutte trans et ouvrière être assujettie aux logiques marchandes. En France, une traduction du roman publiée par le collectif Hystériques & AssociéEs en 2019, rend l’intégralité du texte disponible gratuitement en ligne, tout en imprimant une édition papier vendue à prix coûtant, dans la continuité politique du geste original de l’auteur·ice et militant·e trans et antiraciste. Au-delà des personnes qui, comme Leslie Feinberg, souhaitent totalement faire sortir leur littérature des sphères commerciales, d’autres, partout dans le monde, essaient d’élargir leur marge de manœuvre au sein même de leurs dispositions contractuelles pour tenter de vivre de leur écriture de manière plus éthique et confortable pour des personnes déjà victimes de sexisme, de racisme, transphobie ou homophobie. Mais interrogeons-nous, tout de même : est-il si lunaire d’imaginer que le travail d’écriture ne dépende plus des règles capitalistes et succès commerciaux ?

Un peu de contexte sur les luttes éditoriales en cours

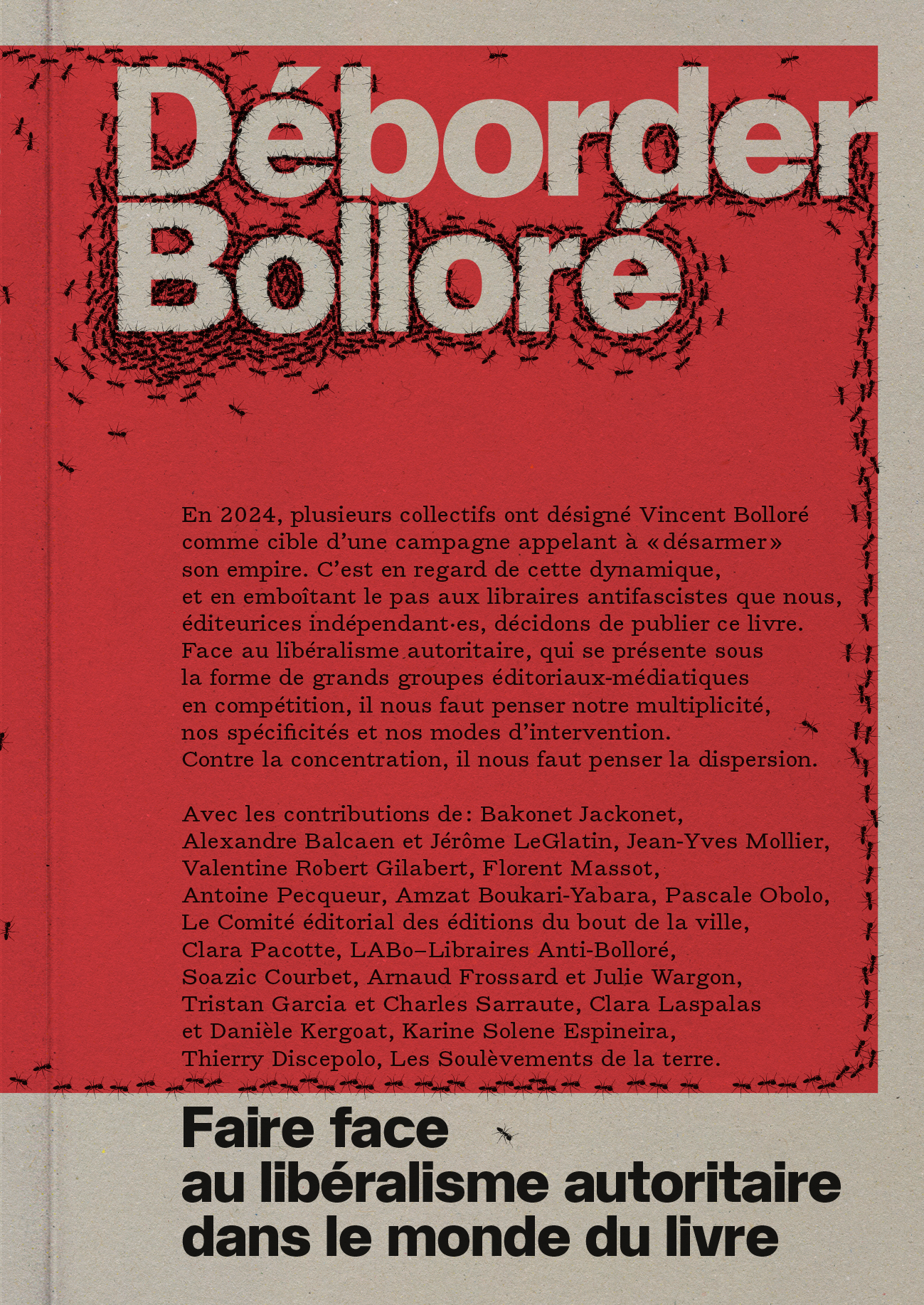

En France, les actions face aux logiques de concentration et d’indépendance éditoriale se sont illustrées à plusieurs reprises ces dernières années. En 2020 déjà, éditeur·ices indépendant·es et distributeurs annonçaient ne plus vendre leurs livres sur Amazon, assumant de prendre des risques économiques considérables pour défendre leur autonomie, et soutenant au passage le circuit des librairies indépendantes. En 2021, le collectif Éditer en féministes se crée pour questionner l’intérêt soudain des grands groupes pour les livres féministes en pleine vague MeToo et invite à la vigilance pour le jour où le féminisme ne serait plus “à la mode”. Dans le même temps, le collectif “Stop Bolloré“ s’organise face à la concentration éditoriale du groupe Editis. En 2023, la “guerre idéologique” menée par Vincent Bolloré en prenant le contrôle de Hachette monte d’un cran, ces stratégies on ne peut plus claires de verrouillage éditorial et médiatique menaçant la démocratie, indigne jusqu’aux auteur·ices de renom. Annie Ernaux le déclare : « Je n’apporterai en aucun cas ni ma voix, ni ma plume, à un média ou une maison d’édition sous l’emprise de quelqu’un sapant les valeurs démocratiques. » Nombreux·ses se disent prêts à boycotter ses maisons d’édition ou à refuser des interviews dans ses médias. Toujours en 2023, Les Soulèvements de la Terre déclenchent la campagne Désarmer Bolloré. En novembre 2024, 80 librairies annoncent boycotter Hachette en ne vendant plus ses livres. En 2025, plus d’une centaine de maisons d’édition indépendantes s’allient autour de Déborder Bolloré pour analyser et répondre aux dynamiques de concentration et d’extrême droitisation du marché, depuis la perspective de chercheur·euses, imprimeur·euses, éditeur·ices et libraires.Parallèlement à ces remous, beaucoup se rejoignent politiquement mais certain·es souhaitent y apporter un regard plus nuancé : Comment boycotter ? C’est la question que pose la journaliste Pauline Le Gall en juin 2025 dans les Inrocks, qui cite la libraire Soazic Courbet dans le recueil Déborder Bolloré : “Quand on appelle au boycott de Bolloré, on s’attaque à 10 % du problème de la fascisation et de la précarité du monde du livre. Il y a toute une structuration à changer pour que tout le monde puisse survivre, et pas seulement les gros investisseurs.” Dans son article, elle rappelle, citant Armelle Laborie, que le boycott a surtout une valeur informative. Que faire, au-delà du boycott ? Pour beaucoup de personnes de l’interprofession, toutes ces opérations servent en grande partie à se connaître, s’allier, et voir à mutualiser ses forces et matérialités. On y reviendra.

Et la place des auteur·ices, dans tout ça ? En août 2025, la campagne « Déserte Hachette » est lancée sur Instagram via le compte Cher·e auteur·ice et sur le site Désarmer Bolloré. Invitant au boycott cette fois-ci mené par des auteur·ices, elle interpelle particulièrement les écrivain·es dont la notoriété leur donne la possibilité de choisir leur maison d’édition pour les interroger sur leur décision de publier chez un éditeur contribuant au projet réactionnaire de Vincent Bolloré : Mona Chollet, Marie Darrieussecq ou Alice Zeniter. “Parmi les dizaines de romans publiés par les maisons d’éditions du groupe Hachette dès la fin août, on retrouvera avec tristesse des auteur.ices qui nous sont cher.es, et avec qui l’on pensait partager à priori nos idéaux politiques. Iels publient des livres qu'on aurait hâte de découvrir s’ils ne finançaient pas un monde sans lendemain”. Le texte interroge : “Qu’est-ce qu’iels font ?”. La méthode : inviter qui le souhaite à adresser une lettre via une interface. Ses initiateur·ices défendent le fait qu’aucun courrier harcelant ou violent ne sera transmis, et argumente sur la dimension collective via des interpellations individuelles : “Il est probable que le courage de la sécession soit difficile à trouver quand on écrit son livre, seul.e et isolé.e. Quand on se sent tenu.e par certains liens de travail et de confiance déjà formés. Quand on évolue dans un monde d’idées au point d’oublier que le livre a malgré tout une existence matérielle et sociale. À nous de provoquer ce courage, par contagion, par la pluralité et la masse de nos missives.” Mais pour les auteur·ices précaires, la démarche suscite des critiques. Pour Tal Madesta, auteur publié chez Binge Audio, La Déferlante et journaliste, « concentrer cette campagne sur la responsabilité individuelle des auteur·ices, c’est ignorer complètement l’écosystème économique dans lequel on est pris·es. Le post visait évidemment les onze auteur·ices de gauche les plus connu·es, mais je trouve que politiquement ce n’est pas très opérant de s’adresser à onze personnes plutôt que de construire un mouvement collectif autour de questions comme l’accès aux droits sociaux ou la rémunération continue. C’est une approche très morale du problème qui laisse croire que les auteur·ices ont une réelle marge de manœuvre, ce qui n’est tout simplement pas le cas pour 99 % d’entre nous. » Pour la majorité des écrivain·es, dire « non » n’est alors pas une option. Idem pour l’autrice Pauline Harmange, dont le parcours éditorial est devenu emblématique au début de MeToo. Elle publie Moi les hommes je les déteste en 2020 dans la micro-maison d’édition Monstrograph, créée par Martin Page et Coline Pierré. Tiré à seulement 400 exemplaires, le livre aurait pu rester confidentiel, si Ralph Zurmély, haut fonctionnaire au ministère chargé de l’égalité femmes-hommes, n’avait pas menacé de l’interdire pour incitation à la haine. La polémique l’a aussitôt propulsé sous les projecteurs : il a été réimprimé, traduit, puis racheté par Fayard (Hachette). « J’ai un frigo à remplir, une enfant à nourrir. Comme tout le monde, je travaille pour vivre. Je suis une grande défenseuse de l’édition indépendante et 50 % de mes livres sont publiés par des éditeur·ices indépendants. Mais où est l’argent ? Déjà pas de ouf dans les grands groupes, mais alors pas du tout dans les petites maisons. (…) Les idéaux sont une boussole, pas une destination. On fait de notre mieux sur un chemin semé d’embûches infiniment plus grandes que nous. Je pense qu’il faut recommencer à croire en l’humain. Recommencer de croire que chacun, chacune, fait du mieux qu’iel peut, jusqu’à preuve du contraire, et sortir des logiques d’inquisition. » commente-t-elle.

Ouvrage collectif, Déborder Bolloré, coédition collective, CC BY–NC–ND, 2025.

Où est l’argent ?

Là où Bolloré et consorts veulent bien le mettre. Et dans la chaîne du livre, rien n’est laissé au hasard. Imaginez un gâteau. Dans l’édition française, le prix d’un livre se découpe en parts précises : environ 35 à 40 % pour la librairie, 10 à 15 % pour la distribution, 20 à 25 % pour la maison d’édition, et 8 à 12 % pour l’auteur·ice. À chaque achat, c’est donc tout un écosystème qui est nourri par le chiffre d’affaires généré par ce produit commercial, à l’exception de l’auteur·ice, qui perçoit des droits sur son œuvre. La répartition peut être radicalement différente lorsque le livre est publié dans une maison appartenant à un grand groupe comme Hachette : seulement 8 à 10 % reviennent à l’auteur·ice, et tous les autres revenus (hors TVA) alimentent le fonctionnement du groupe pour financer diffusion, distribution, médias partenaires, réseaux de communication, et même certaines librairies. De plus, que le livre se vende ou non, tout le monde touche a priori un salaire chaque mois et bénéficie des protections sociales correspondantes. Autrement dit, l’écrivain·e incarne la figure la plus précaire d’un système qui protège avant tout ses structures.

Mais tout ce système d’équilibre et la puissance éditoriale qui va avec n’est que fictive : leur rentabilité ne repose pas sur les ventes de livres. Protégées par les capitaux et activités extérieures du groupe, les grandes maisons sont souvent si éloignées de tout risque financier qu’elles publient des ouvrages sans toujours prendre la peine de les défendre (ou sans les défendre tout court) : promotion, le suivi, les rencontres en librairies ou les relations presse, alors même qu’elles en ont les moyens. Peu importent les ventes, peu importe l’auteur·ice, peu importe la surproduction. Pour un groupe comme Hachette, l’enjeu n’est pas la lucrativité éditoriale, mais l’extractivisme des idées, l’emprise et le contrôle des imaginaires. Bolloré, lui, va chercher ses profits ailleurs : rachat de ports en Afrique, investissements dans l’industrie de l’armement, domination sur des infrastructures stratégiques. Acheter un livre issu de cette méthode de production, c’est certes octroyer un soutien extrêmement temporaire envers un·e auteur·ice ou permettre à une éditrice féministe de toucher son salaire, mais surtout alimenter un empire politico-éditorial-médiatique qui verrouille la visibilité et concentre les richesses.

Du côté des maisons indépendantes, la question de savoir où se trouve l’argent est évidente : plus ou moins nulle part, puisque leur modèle économique repose seulement sur la vente de livres. Cela n’empêche pas de nombreux·ses éditeurices de faire leur maximum pour octroyer des à-valoirs décents (mais jamais aussi hauts que dans les groupes, c’est vrai) et des pourcentages de droits d’auteur généralement plus élevés. Les projets de livres se financent un peu grâce à des aides publiques nationales et régionales quand elles le veulent bien, du côté de fondations aussi (amenant son lot de questionnements éthiques) - et bien sûr des ventes.

Pour les auteur·ices qui doivent garantir un minimum de rentrées d’argent, la tendance est évidemment à négocier l’à-valoir le plus élevé possible, afin que la maison d’édition, indépendante ou non, endosse le risque financier. Les maisons indépendantes prennent alors à la fois ce risque financier pour rester compétitives face aux « monstres » éditoriaux, à la fois le risque éditorial que les grandes maisons ne prendront pas : publier des voix ou des formats jugés trop peu bankables, quitte à ce que ces mêmes grandes maisons rachètent ensuite les droits. Le fameux système des « rachats en poche » illustre de manière criante comment le travail des indés est exploité par les grands groupes : lorsqu’un titre déjà paru les intéresse, ils n’ont qu’à racheter les droits pour des cacahuètes, capitalisant sur le premier succès de l’auteur·ice et tout le travail éditorial accompli dans des conditions précaires, voire gratuitement.

Au-delà de savoir où va l’argent, qui me semble être une vision court-termiste (et on n’y échappe difficilement), interrogeons-nous aussi sur la manière dont sa circulation est organisée dans un système si verrouillé. Comment ne pas comprendre que pour les auteur·ices qui souhaitent vivre de leur écriture, devoir choisir entre structure indépendante ou non n’est absolument pas prioritaire - tant que leur statut restera aussi précaire ? “On a un problème d’absence de continuité salariale et d’absence de certains droits sociaux dont le chômage. Nos salaires ne sont même pas des salaires puisqu’il s’agit d’avances sur ce qu’on va potentiellement vendre : il y a tout ce système de rémunération à revoir prioritairement si on veut que les auteurices aient un poids dans le rapport de force. Là on n’a aucun poids dans le rapport de force parce que pour l'instant, les conditions de rémunération dans le secteur de l'écriture ne sont pas concordantes avec le temps de travail dégagé.” explique Tal Madesta. Dans les deux cas, les auteur·ices restent rémunéré·es uniquement en fonction du succès commercial de leurs livres. Leur travail n’est pas reconnu comme tel : ce qui est valorisé, c’est le livre comme produit et la rente générée par l’œuvre, pas le temps, l’effort et la créativité investis pour le créer.

Travail invisible

Cette logique du marché ne se limite pas à la vente : elle structure toutes les étapes de la production, valorisant surtout ce qui rapporte et laissant dans l’ombre l’énorme quantité de travail invisible nécessaire pour qu’un livre voie le jour. C’est ce travail préparatoire et souvent non rémunéré qui nourrit la chaîne éditoriale et mérite enfin d’être reconnu.

Prenons un exemple : la manière dont le monde de l’édition a réagi à “MeToo”. Partout, l’urgence est au dire. Le flot de contenus sur Instagram, loin d’être neutre, devient un entraînement à l’acceptation du travail gratuit, un terreau fertile à exploiter sous forme de livres. Pour les grands groupes, c’est du pain béni : leurs larges fenêtres de visibilité leur permettent de promouvoir primo-essayistes et romancièr·es tout en ayant un accès direct à de nombreuses théorisations des luttes. Mais c’est aussi une opportunité de rebattre les cartes : faire en sorte que la production éditoriale ne soit plus la chasse gardée d’universitaires ou de personnes privilégiées dont le salaire ne dépend pas de la production de livres, et ouvrir ainsi le monde du livre à des militant·es et aux personnes concernées par leurs sujets. Je dois bien admettre qu’avant d’écrire et d’éditer avec l’expérience que j’ai aujourd’hui, voir chaque nouveau livre féministe remplir les rayons des librairies me remplissait de joie. La manière dont un livre était produit restait alors au rang de l’impensé. C’est en me professionnalisant, en reliant étroitement mes pratiques à mes réflexions féministes, que j’ai compris que produire un livre est déjà un engagement, même au sein du monde capitaliste. Ne pas prendre en compte l’envers du décor, les coulisses de production dans les luttes, ne mènera jamais nulle part. Après plusieurs années qui ont surtout fait le beurre des maisons de ces groupes tout en contribuant à l’extrême-droitisation en défendant des titres aux idées opposées, des collections entières ont été ouvertes et s’ouvrent encore sur des lignes éditoriales féministes, queer et antiracistes, reposant sur l’accessibilité directe des sujets soulevés par les luttes, avec les budgets qui vont avec.

Mais les réseaux sociaux sont loin d’être le seul endroit où s’accumule un travail invisible. Dans l’édition, savoir présenter un projet clairement et efficacement est presque aussi important que l’écriture elle-même : le fameux pitch. Pour s’adresser aux maisons d’édition ou agent·es littéraires, les auteur·ices doivent rédiger une note de synthèse pour convaincre, avant même que le manuscrit complet ne soit lu. Cela implique de condenser des mois, parfois des années de travail en quelques lignes, de faire ressortir le ton, l’originalité et la qualité narrative du projet. Autrement dit : apprendre à se vendre, à se marketer. Comment reconnaître ce travail comme une étape créative légitime et rémunérable, capable de valoriser l’ensemble du processus, de la conception à la publication ? Le temps consacré à monter des dossiers pour des résidences d’écriture en fait aussi partie, et il pèse lourd, même si ce travail est rarement pris en compte. Pour certains genres, comme le roman, la situation est encore plus pesante : il faut écrire l’œuvre entière pour espérer une publication. Là, le travail invisible devient le plus lourd : des mois, parfois des années, investis avant toute garantie de rémunération, simplement pour que l’éditeur·ice puisse évaluer le style, le ton et la cohérence de l’ensemble. Qui peut se le permettre ? Quelles voix parviennent à être entendues, et quelles voix restent écartées par ce filtrage implicite ?

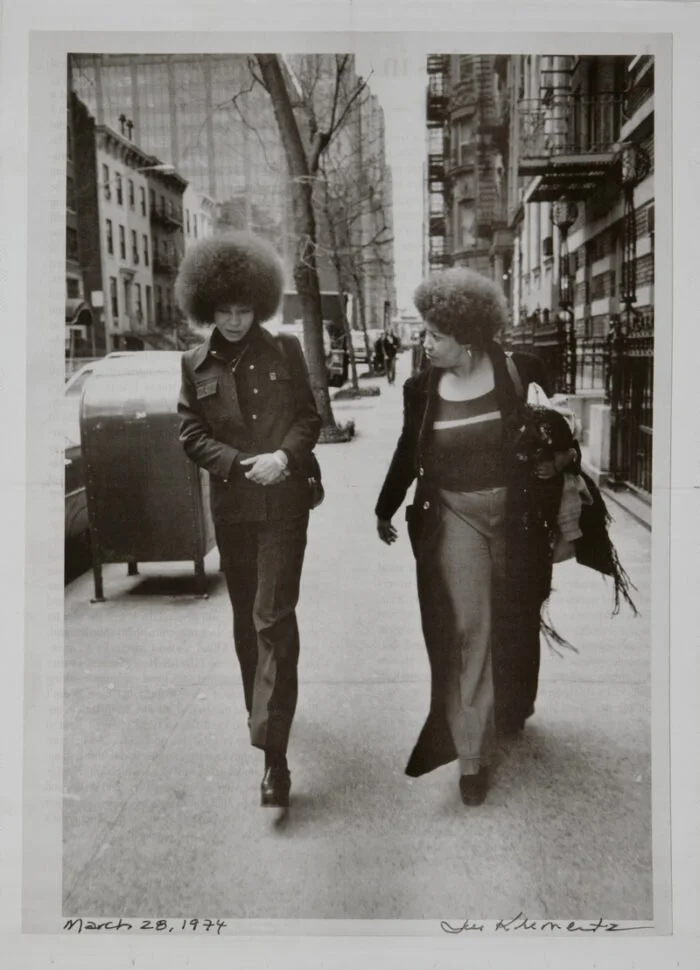

Angela Davis et Toni Morrison par Jill Krementz (1974)

Écrire et éditer depuis le centre

Certaines personnes conviées aux projets de grosses maisons sont convaincu·es que publier dans des maisons appartenant à Hachette ou Editis, c’est lutter au centre et infiltrer le système de l’ennemi. Je n’y crois personnellement pas mais j’admets que ce sujet, par sa dimension tellement tentaculaire, ne permet d’en comprendre tous les ressorts et enjeux depuis nos positions situées. Nombreux·ses auteur·ices de renom ont alors accepté et acceptent encore de diriger des collections ou de prendre des postes avec l’intention de rendre visibles des personnes ou idées minorisées. L’une des plus emblématiques fut, dans les années 1970-80, l’écrivaine Toni Morrison, qui dirigeait la collection Vintage Black Classics au sein de Random House à New York, permettant la publication et la mise en avant d’auteur·ices afro-américain·es longtemps marginalisé·es. La position des éditeur·ices féministes dans ces groupes est délicate : salariées mais elles aussi travailleur·ses, avec leurs propres contraintes, et qui ne trouveraient certainement pas de postes équivalents dans des maisons indépendantes, où les équipes et les budgets sont trop réduits pour les accueillir. D’autres restent, parfois parce que des liens se sont créés entre éditeur·ices engagées, salarié·es et auteur·ices, c’est le cas, par exemple, de Virginie Despentes et de son éditrice chez Grasset, ou de Toni Morrison et Angela Davis. “La bonne éditrice, la mauvaise maison”. Certain·es, encore, arguent que si les auteur·ices féministes n’investissent pas ces espaces proposés dans les grands groupes, d’autres, sous-entendu de droite, viendront prendront la place. Mais cette idée simplifie, je crois, un peu la réalité : est-ce que, vraiment, créer une verticale féministe empêche de faire circuler “ce que cherche” Jordan Bardella ? D’autres, enfin, ne sont pas dupes - toustes n’ont pas le choix - jusqu’à preuve du contraire. Comment ne pas voir que le modèle économique dont les auteur·ices dépendent, fondé sur des coups d’éclats momentanés - installe un lien dominant/dominé·e à tout un système avec lequel il faut apprendre à composer, quitte à tenter de pousser les murs ?

Parlons marge de manœuvre, depuis l’intérieur. En 2020, The Guardian publie une enquête sur le combat mené par les auteur·ices africain·es francophones face à la domination des maisons d’édition françaises sur leurs droits d'auteur·ice, notamment en Afrique. L’enjeu : depuis l'époque coloniale, les auteur·ices africain·es francophones ont souvent cédé leurs droits mondiaux à des maisons d’édition françaises, une pratique qui persiste en raison de la centralisation de l'industrie du livre en France. Cette situation entraîne des livres souvent inaccessibles et coûteux pour les lecteurs africains, tout en limitant la visibilité des auteurs locaux. Parmi elleux, l’autrice ivoirienne Véronique Tadjo. Elle a demandé à conserver ses droits pour l’Afrique il y a près de vingt ans, lorsqu’elle s’est rendu compte que ses livres n’étaient accessibles qu’à une petite élite. « Au début, les auteurs africains étaient surpris de pouvoir garder leurs droits pour l’Afrique et avaient souvent peur de les demander à leurs éditeurs français, qui peuvent être très possessifs ». Sur la même question des contrats ultra-verrouillés, en 2022, Virginie Despentes s’indigne : “’J’aimerais que tous les écrivains obtiennent la possibilité de dénoncer leur contrat dès lors qu’il y a un changement d’actionnaire et le livre est complètement remboursé. Aujourd’hui, on récupère nos droits soixante-dix ans après notre mort ! C’est ubuesque. On est les seuls en Europe à avoir des contrats qui nous obligent autant.” Quelles marges de manœuvre reste-t-il réellement, lorsqu’on se heurte à des dispositions contractuelles immuables d’un patrimoine éditorial colonial sacralisé ?

Dicter les règles, et l’imaginaire qui va avec

J’ai récemment rencontré Maria Kakogianni, se définissant comme travailleuse du texte, qui faisait deux remarques que je trouvais très justes sur le monde du texte et de l’édition : 1/ comme dans toute industrie capitaliste, c’est tout un imaginaire qui va avec. 2/ Les sous-textes tiennent le monde. Leur hiérarchie éclaire le monde actuel au prisme du genre, de la race et de la classe et montre comment les sous-textes, souvent écrits par des travailleuses et travailleurs minorisé·es, construisent pourtant la légitimité d’un texte tout en restant invisibilisé·es. La culture légitime.

L’imaginaire du prestige, construit et entretenu par l’industrie, fait rêver les auteur·ices : être “découvert·e” ou “révélé·e”, publier un chef-d’œuvre, décrocher un prix, passer sur les plateaux TV et dans la presse. La liste du Goncourt, sortie il y a quelques jours, en est l’illustration : quinze auteur·ices, quinze livres, dont seulement deux issus de maisons indépendantes, tous diffusés par un grand groupe. Autant dire que les chances d’un·e écrivain·e d’une petite maison indépendante de voir son livre paré d’un bandeau « Prix Goncourt », avec ce que cela implique en termes de ventes massives et de reconnaissance sociale, sont quasiment nulles. Dans une discussion avec une amie éditrice à propos d’une autrice longtemps restée fidèle aux indépendant·es, mais désormais publiée chez une maison rachetée par Editis, la remarque est tombée : « Oui, mais c’est parce qu’elle veut faire carrière. » Faire carrière, qu’est-ce que cela veut dire aujourd’hui ? Vendre beaucoup d’exemplaires ? Être reconnu·e symboliquement ? Les deux à la fois ? Car la carrière littéraire ne se joue pas seulement sur le chiffre des ventes : elle repose aussi sur ce que le livre rend possible : être reconnu·e socialement, publier le suivant, être invité·e à des conférences rémunérées, décrocher un job, voire céder des droits audiovisuels. Le livre devient alors à la fois un capital symbolique convertible en argent et en opportunités, et un objet marchand, tandis que l’écriture elle-même reste hors du champ du travail quantifiable et rémunéré. Ce capital reste fragile, un graal soumis au rythme effréné des nouveautés et à un arsenal marketing déployé de manière très inégale selon la notoriété de l’auteur·ice. À l’exception de quelques auteur·ices aligné·es avec la vision des grands groupes, tout le monde y perd : les auteur·ices, précaires et désillusionné·es, et les éditeur·ices indépendant·es, épuisé·es de suivre un rythme qui ne leur convient pas non plus.

Travailleur·ses du texte : au-delà de l’auteur·ice

J’admets penser qu’à long terme, continuer à prendre ces espaces mortifères affaiblit lentement les structures indépendantes qui cherchent à construire autrement. Publier au centre ne garantit, pour personne, ni autonomie, ni transformation : cela participe surtout à dépendre toujours plus d’un système qui concentre visibilité, influence et ressources dans quelques mains et qui n’a pas l’intention de révolutionner la condition des écrivain·es. Quelles seront les conséquences quand les éditrices féministes recrutées au sein des grands groupes seront mises à la porte, et quand les financeurs arrêteront de miser sur des écrivaines woke à succès ? Ce jour-là, peut-être que les structures éditoriales indépendantes n’auront pas survécu à l’ultra concentration - et c’est la raison pour laquelle il y a urgence à penser à long terme, collectivement.

En tant qu’éditrice indépendante, une pensée me traverse sans cesse : envisager les “maisons d’édition” et “auteur·ices” séparément comme si tout était aussi binaire fait partie du problème, au lieu de considérer le spectre beaucoup plus complexe et nuancé des travailleur·ses du texte. À de nombreux égards, les enjeux de survie des éditeur·ices qui tiennent ces maisons sont très similaires à ceux des auteur·ices - car, qui sont les éditeur·ices indépendant·es qui se rémunèrent, même symboliquement, ou peuvent se salarier ? Je me trouve face à ce paradoxe : vouloir pouvoir mieux rémunérer les auteur·ices pour leur travail, reconnaître pleinement le temps et l’énergie investis dans un manuscrit, et réduire la précarité qui pèse sur elleux. Pourtant, je ne me rémunère pas moi-même, car la majeure partie des revenus doit être consacrée à la production et à la distribution des livres, aux frais fixes et au manque à gagner de publier des voix qui parfois, ne vendent pas (ce qui évidemment, n’enlève rien à leur talent, bien au contraire). Cela témoigne encore, à mon sens, de l’inadéquation structurelle du modèle économique de l’édition : il ne permet ni de sécuriser pleinement la chaîne du livre, ni d’assurer un revenu décent à tou·tes les acteur·ices impliqué·es.

La réalité de ce monde est la suivante : les personnes qui écrivent des livres sont souvent aussi éditeur·ices, traducteur·ices, graphistes et inversement. Les maisons d’éditions sont souvent structurées en associations, coopératives ou en tout cas structures qui, du fait de leur précarité ou de leur envie de produire autrement, mobilisent tout un écosystème de travailleur·ses indépendant·es, elleux aussi précaires. Reconnaître les statuts de travailleur·ses du texte, c’est rendre visible celleux qui, jusqu’à présent, restent dans l’ombre : auteur·ices de “paratextes”, correcteur·ices, éditeur·ices, traducteur·ices, maquettistes, graphistes... Leur travail est souvent gratuit ou quasi-gratuit, alors même qu’il façonne la dimension intellectuelle et artistique du livre. Si une hiérarchie implicite distingue “l’œuvre” des “à-côtés”, qu’est-ce qui sépare réellement le texte d’un “paratexte” ? L’écriture d’un texte de la traduction qui en renouvelle le sens ? L’illustration encadrée au mur de l’illustration de couverture ? La composition typographique et le design de caractères ? Que dire des corrections ortho-typographiques qui contribuent à révéler toute l'âme d'une histoire ? Entre ce qui est sacralisé comme œuvre d’art et ce qui est considéré comme secondaire, presque invisible, où est la limite ? Tout fait partie du même continuum de production. Ce n’est pas la nature du travail qui crée la frontière, mais la manière dont l’industrie la dessine et l’entretient.

Dans d’autres pays et dans d’autres secteurs, des dispositifs existent déjà et pourraient inspirer le monde de l’édition. En Belgique, par exemple, une réforme a instauré l’« attestation du travail des arts », qui permet à certain·es travailleur·ses des arts d’accéder à une protection sociale spécifique, notamment des allocations chômage non dégressives. Même s’il s’agit d’une avancée importante, ce dispositif ne crée pas pour autant un régime comparable à l’intermittence français, qui repose sur une véritable continuité de revenus. On pourrait aussi s’inspirer du modèle du cinéma : les créateur·ices sont payé·es pour leur travail de développement et de création, indépendamment du succès commercial du projet. Transposé au livre, l’auteur·ice pourrait recevoir un forfait ou un salaire pendant la période d’écriture, les droits d’auteur·ice sur les ventes resteraient liés au succès, mais non la source principale de revenu. Que pourrait-on imaginer d’autre ? Peut-être un fonds mutualisé entre travailleur·ses du texte, soutenu ponctuellement par des aides publiques. L’idée pourrait être de partager les risques et de sécuriser au moins une part des rémunérations quand les ventes ne suivent pas. L’intérêt, même partiel, serait réel : permettre aux auteur·ices de ne pas dépendre uniquement du hasard commercial, et donner aux éditeur·ices plus de liberté pour publier des textes moins “bankables”, en réduisant pour tous·tes la précarité structurelle. Bref, penser la chaîne du livre comme un collectif de travailleur·ses, plutôt qu’une juxtaposition d’individu·es isolé·es en concurrence.

Dans cette perspective de travail du texte et en soutenant cette vision moins hiérarchisée, une piste, déjà bien concrète, pourrait exister et de nombreuses personnes et syndicats mènent déjà cette lutte : la continuité de revenus des artiste-auteur·ices, à comprendre dans son sens large des personnes qui sont sous le statut artiste-auteur : « Aucune œuvre, aucun livre, aucun film, aucun spectacle théâtral ou musical, aucune création visuelle ou plastique ne verrait le jour ni ne serait offert au partage d’un public sans le travail initial d’un·e auteur·ice. » À l’image du régime de l’intermittence, cette revendication offrirait une sécurité minimale. Si les auteur·ices disposaient d’un revenu régulier, leurs choix éditoriaux ne se porteraient-ils pas davantage vers les maisons indépendantes ? Et si ce filet de sécurité renforçait l’édition alternative sur le long terme, affaiblissant d’autant les catalogues des grands groupes ? Si davantage d’auteur·ices reconnu·es choisissaient les maisons indépendantes (protégé·es par la sécurité d’un revenu), les grands groupes perdraient une partie de leur monopole sur le prestige et les « grands noms ». Leur catalogue s’appauvrirait, renforçant leur statut de machines commerciales plutôt que d’espaces de création. L’écosystème éditorial dans son ensemble se rééquilibrerait ainsi vers davantage de pluralité. Ni les auteur·ices seul·es, ni les maisons indépendantes isolées ne peuvent transformer durablement la donne : c’est dans nos dialogues et nos solidarités que se trouve la possibilité d’un véritable contre-pouvoir.

DÉSIRER LE MONDE AVEC MYRIAM BAHAFFOU

Écoféminisme, désir et révolte : éropolitiser la lutte pour repenser le vivant.

Peut-on faire de l’érotisme une force politique écologique ? Censored Online vous propose de traverser le creux de l’été avec Myriam Bahaffou, chercheuse en philosophie et militante écoféministe décoloniale. Dans son nouvel essai Éropolitique - Écoféminismes, désirs et révolution (éd. Le Passager clandestin), elle ravive la place de l’érotisme et du plaisir dans les luttes, en les inscrivant dans une réflexion écologique, décoloniale et queer. Loin des injonctions à l’épanouissement individuel et des récits fantasmés de l’amour libre, elle propose une ouverture sensible et collective sur le monde. L’éropolitique nous rappelle alors que la puissance désirante est le moteur de toute action révolutionnaire. Avec Myriam Bahaffou, il ne s’agit pas de penser sur, mais depuis les affects, les chairs, les milieux, les zones troubles et fertiles où se croisent animalité, écologie et révolte. Dans cette perspective, elle rappelle que nous ne sommes pas séparé·es de la nature : nous en faisons partie, avec elle nous partageons une condition commune. Entretien.

Myriam Bahaffou par Solal Moisan

Au début de ton essai, tu expliques vouloir volontairement minimiser le vocabulaire sexuel et la libido freudienne, ayant largement contribué à paralyser la pensée éropolitique. Tu expliques que tout est assez systématiquement ramené au génital, ou l’objet de déformations (je pense ici aussi au passage sur la zoophilie, que tu redéfinis plus simplement comme “l’amour des animaux” sans connotation sexuelle). Pourrais-tu expliquer la différence entre désir-conquête et éropolitique ?

Premièrement, je ne voudrais pas rendre Freud responsable de toute la restriction de l’érotique au sexuel. Je dis simplement qu’aborder le désir semble aujourd’hui devoir se faire exclusivement par le truchement de la psychanalyse, qui est non pas un élargissement mais une réduction de ce que j’entends par désir, puisque je lui donne aussi un sens politique, c’est à dire “systémique”, et de fait, qui a tout à voir avec l’organisation sociale et matérielle de la race, du genre, du handicap, de la classe (d’où le terme éropolitique). Sans d’ailleurs parler des biais patriarcaux ou racistes de la psychanalyse - que des queerféministes et antiracistes commencent à mettre au jour depuis plusieurs années, certains avec beaucoup de justesse (je pense au travail de Thamy Ayouch par exemple). Bien évidemment, c’est la société patriarcale comme on la connaît qui a réduit de manière si drastique le champ de l’érotique à la sexualité génitale, qui plus est hétéro et privée. Tout ce qui était en dehors de ça s’est vu taxé dé déviance, et aujourd’hui plus que jamais. En même temps, le transgressif a progressivement été considéré comme particulièrement excitant dans la société bourgeoise, faite de civilités et de restrictions. C’est parce que la sexualité a tellement été construite sur ces (fausses) lignes (animalité, dé-civilisation, folie) que tout ce qui est dangereux, interdit, et violent est érotisé au plus haut point, et ça culmine dans la culture du viol et la prédation sexuelle envers les corps racisés. Et c’est précisément ça que j’appelle désir-conquête, et qui dépasse largement la sexualité : notre définition du désir repose sur ce triptyque manque/possession/accumulation. On le voit dans le capitalisme, le colonialisme, et l’hétéropatriarcat, où les corps (y compris le nôtre) sont des objets de conquête, de propriété, de contrôle. Vu que ta question aborde la zoophilie (et c’est probablement une des parties les plus polémiques de mon livre, donc je comprends l’intérêt), il me faut clarifier d’emblée que je défends le consentement animal (je me positionne ainsi contre celleux qui affirment que des animaux autres qu’humains sont par nature incapables de consentir), mais je refuse l’idée qu’un désir ou un amour des animaux (ce que zoo-philia signifie, littéralement) est nécessairement à ranger du côté de la sexualité déviante et/ou du viol. Je veux aussi attirer l’attention sur la façon dont la “zoophilie” (qu’il convient plutôt d’appeler zoosexualité ou bestialité, comme en anglais) a toujours historiquement été associée à d’autre pratiques qui concernaient des minorités déviantes, les homosexuel·les en particulier ainsi que les sorcières pendant leur féminicide de masse (aujourd’hui encore, la sodomie est souvent perçue comme un acte animal avant tout). La zoophilie comme je l’entends, c’est s’autoriser à éprouver du désir animal, c’est à dire qui n’a pas besoin du socle humaniste pour se rendre lisible, et qui donc ne s’exprime pas dans les limites du genre, de la race ou de l’espèce. Je m'appuie notamment sur la figure de la chienne développée par Itziar Ziga, une penseuse qui m’a énormément nourrie dans la construction de mon éropolitique ; à la différence que j’y ajoute une proposition écologique solide. Non seulement le désir et le plaisir n’ont pas à être confinés au sexe, mais surtout, aucune lutte ne se fait sans désirer le monde. Pas au sens métaphorique, mais concret et viscéral ; désirer les formes de vie autour de nous et chérir la biodiversité est un impératif moral qui ne s’enracine pas uniquement dans la logique mais bien aussi dans les affects. Je crois que c’est particulièrement parlant en ce moment, où le fascisme globalisé est en train d’éteindre un monde devant nos yeux, où le gouvernement d’Israël en complicité avec les nôtres anéantit un pays et essaie de faire taire une civilisation entière. L’éropolitique dans cette perspective n’est pas “juste” de la joie militante, c’est retrouver une puissance à l’idée de perpétuer la vie autour de nous, à lutter et à faire de l’écologie un enjeu principalement érotique, relationnel, pour maintenir et accroître la diversité des mondes dans le monde.

“Non seulement le désir et le plaisir n’ont pas à être confinés au sexe, mais surtout, aucune lutte ne se fait sans désirer le monde.”

Éropolitique - Écoféminismes, désirs et révolution

“Trash, vulgaires petasse, sophistiquée, femme fatale ou babygirl, bimbo ou housewife, j’ai circulé entre elles comme entre les wagons d’un train, tantôt en premier ou seconde classe, et parfois même en passagère clandestine”. Tu ravives des figures souvent disqualifiées : bimbo, TDS, chienne, housewife, créature non-humaine - en mettant particulièrement l’accent sur ton vécu et l’hyperféminité. Qu’est-ce qu’on gagne à penser politiquement avec celles qui ont toujours été exclues, ridiculisées ou jugées too much ?

Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment ce qu’on “gagne”, je sais plutôt ce qu’on perd à ne pas les intégrer. De fait, les hyperfems ont une histoire compliquée vis à vis de leur genre, mais c’est principalement une histoire d’affirmation, de bataille jamais complètement gagnée, une histoire qui saute aux yeux et qui met mal à l’aise, précisément parce qu’elle rend visible toute la construction, tout le travail derrière l'expression de genre qu’iels dénaturalisent sous nos yeux. Je crois surtout que - pour les hyperfems en tous cas - le reste renvoie à trop de catégories dont il faudrait un paragraphe sur chacune - on se prive d’un point de vue sur le désir, le plaisir et le sexe qui me semblent essentielles à tout espace de lutte, et que répéter l’érotophobie qui caractérise si bien nos sociétés hétéropatriarcales (où les hommes haïssent ce qu’ils désirent le plus), c’est se tirer une balle dans le pied pour tout projet d’émancipation. Et j’aimerais savoir ce que “too much” signifie exactement, too much par rapport à quoi ? À une norme blanche qui vit ses émotions sur le mode de la régulation, du catalogue froid et distancié à grands coups de “psychologie féministe” ? Too much en termes de volume sonore, de couleur des vêtements ? Le too much n’est jamais too much en soi, c’est une exclusion progressive de ce qui devient suspect selon une norme, elle-même dictée par les dominant·es. Évidemment, le “too much” est souvent non blanc, non cis, non hétéro, non valide. On a l’habitude, d’être les folles de service. Et ma proposition est justement de puiser dans cette in-adaptabilité au monde pour construire une proposition politique, hors des enjeux de reconnaissance et de dignité.

“Humaniser autrui, voilà une aspiration politique obsolète et on ne peut-plus anti-écologique, dont l’échec, tout comme celui de l’humanisme, est accablant sous le capitalisme patriarcal et colonial.” Tu travailles une critique radicale de l’humanisme : cesser de penser l’humain comme unique mesure de valeur, penser avec et non au-dessus, des autres espèces, embrasser notre animalité plutôt que la fuir.

Je travaille dans ma thèse à partir du posthumanisme et des théories décoloniales, qui sont tous les deux des cadres théoriques qui critiquent frontalement l’idée de l’humanisme comme système de valeur pertinent politiquement. Cette critique de l’humanisme est développée dans mon précédent livre, Les Paillettes sur le compost et bien avant dans mon travail académique. Elle vient aussi de mon antispécisme : aucun intérêt de défendre la “cause animale” si c’est pour préserver notre béatitude devant “l’exceptionnalité” humaine : mon antispécisme se loge dans une critique de l’humanisme en premier lieu. Et écologiquement, l’urgence est encore plus palpable : si nous considérons réellement l’interdépendance, la relationnalité, comme les écoféministes le font, alors nous n’avons pas le choix que de critiquer l’humanisme, qui est justement une idéologie de l’autonomie, la liberté individuelle, poussée à son paroxysme dans le transhumanisme. Dans ce que j’étudie, je montre comment “l’humain” est une construction tout à fait coloniale et spéciste : ont été désigné·es humain·es une minorité très restreinte d’entre nous, et la catégorie d’animal a joué un rôle essentiellement négatif ; sont animal·es celleux qui sont déchu·es de l’humanité. En fait c’est la césure même entre humain et non humain, nature et culture, qu’il me paraît essentielle de questionner (comme l’ont fait un grand nombre de philosophes décoloniaux, féministes ou en écologie politique). Disons que ma manière à moi de remettre en question l’existence même de cette césure, sa pertinence et ses conséquences politiques, c’est de m’attacher l’animalité, comme l’a fait la philosophe Sylvia Wynter pour comprendre la condition noire. Ça signifie qu’être antispéciste revient forcément à prendre au sérieux notre propre animalité, et la façon dont cette dernière a été construite sur des lignes coloniales. Et la question de la souffrance animale rend la question encore plus pressante ; pas parce que les véganes seraient de naïfs êtres qui refusent la mort, mais parce que considérer que la mort est la norme, la base d’un “vivre-ensemble”, est catastrophique. J’ai l’exigence éthique de me dire qu’on peut faire mieux qu’accepter de vivre dans un système nécrophile qui a pour base économique et sociale la mise à mort . Et au lieu d’être taxé·es de naiveté, je pense qu’on devrait ici reconnaître toute la puissance d’une telle proposition, qui s’ancre encore une fois dans un désir du monde, qui, s’il est forcément traversé de violence, ne devrait jamais l’institutionnaliser et en faire une norme.

“L’humain” est une construction tout à fait coloniale et spéciste : ont été désigné·es humain·es une minorité très restreinte d’entre nous, et la catégorie d’animal a joué un rôle essentiellement négatif ; sont animal·es celleux qui sont déchu·es de l’humanité.

Tu écris que la gauche écologiste ou les sphères militantes ont déserté le plaisir, et que cette culture du sacrifice nous prive d’un rapport sensuel au monde. Pourquoi, selon toi, cette méfiance vis-à-vis du luxe, du soin de soi ou du raffinement ?

Je fais ce constat à partir de deux “parties” de la gauche : l’écologie et le féminisme. Ces deux espaces ont mis de côté la question du désir, ou plutôt canalisé uniquement dans “la lutte” parce que le capitalisme et le patriarcat en ont fait les moteurs de leur systèmes. L’hétéropatriarcat suinte de désir, on a que ça aux oreilles, la “crise de la masculinité”, les mâles alphas en perdition, etc etc ; et du côté du capitalisme, le désir est entièrement tourné vers la consommation, nous sommes des machines à bouffer et acheter. Du coup, ça fait sens qu’on ne trouve pas grand chose de désirant dans ces espaces, hormis la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ou la sobriété volontaire. Mais c’est précisément là où ça me pose un problème, parce qu’on fait comme si on pouvait se “purifier” de nos désirs, ou les mettre de côté. Or, je crois que la force des mouvements révolutionnaires, en particulier queers, c’est d’avoir su ne jamais mettre sous le tapis la question du désir, la place du corps, de son débordement des cadres.

Tu réinvestis des terrains que le capitalisme, y compris le féminisme néolibéral, ont vidés de leur substance : le care, l’animalité, l’ultraféminité, la jalousie. Là où d’autres rejettent ou caricaturent, tu nuances, réconcilies, sans diluer. Je trouve que tu proposes une pensée complexe mais jamais accablante, qui ne cherche pas à culpabiliser mais à ouvrir des possibles. Est-ce que cette manière de “dire les termes” sans condamner est une posture politique délibérée ? Et comment trouves-tu cet équilibre entre critique radicale et accueil des contradictions ?